當前位置:復納科學儀器(上海)有限公司>>技術文章>>掃描電鏡下的陶瓷材料

掃描電鏡下的陶瓷材料

陶瓷材料通常以無機非金屬粉末為原料進行制備,粉體的化學成分、物相組成決定了制得陶瓷材料的基本性能,而粉體粒度級配、顯微形貌則決定了其加工性能的好壞。粒徑和比表面積是生產過程中描述粉體性能的重要表征指標,但粉體粒徑跟比表面積之間的對應關系比較復雜,受其形狀因子和粒徑分布的影響較大。借助掃描電子顯微鏡(SEM),可以方便地對粉體原料的微觀形貌進行分析,以描述其粒徑和比表面積之間的關系,并且,利用飛納電鏡顆粒統計分析測量系統(ParticleMetric)還可以直接對粉體一次粒徑進行統計,得到更真實的粒徑分布。除此之外,配有能譜儀(EDS)的掃描電鏡(SEM)還可以對粉體的成分進行分析,得到其化學組分信息。

陶瓷粉體經過處理后可以直接成型或配置成漿料成型,傳統陶瓷一般使用黏土礦物作為黏結劑進行拉胚成型,先進陶瓷材料需要對成分進行精確控制,一般使用有機膠黏劑輔助成型。常用的成型方式包括干壓成型、等靜壓成型、注射成型、注模成型、流延成型等,成型后的胚體經過干燥便可送入窯爐進行燒結。

燒結是陶瓷材料生產過程中極為重要的工序,燒結氣氛、升降溫速率、保溫時間等都對成品瓷的性能有重要影響。燒結過程本質上是陶瓷致密化的過程,包含了晶粒的長大和氣孔的排出,掃描電鏡的重要作用便在于對晶粒尺寸的測量、氣孔狀態的分析、晶粒形貌的觀察、晶界形貌和成分的分析、顯微缺陷的分析等,通過對這些特征結構的分析,可以對陶瓷制品性能提升和工藝優化進行指導。

對于使用有機膠黏劑的陶瓷制品,燒結過程可細分為排膠、燒結和冷卻三個階段。在燒結階段中,根據具體的物料配比和燒結工藝不同,物質可能通過氣相傳質、固相傳質或液相傳質的方式傳輸,原子在晶體表面吸附生長,形成螺旋狀的生長臺階并不斷長大,這個過程中往往伴隨著晶界的移動和氣孔、雜質的排除。如下圖 4 所示案例為燒結后陶瓷表面 SEM 圖,可以清楚的看到晶粒上的生長臺階和氣孔,通過對臺階間距 / 數量、氣孔 / 分布的分析,可以為燒結工藝的改進提供依據。

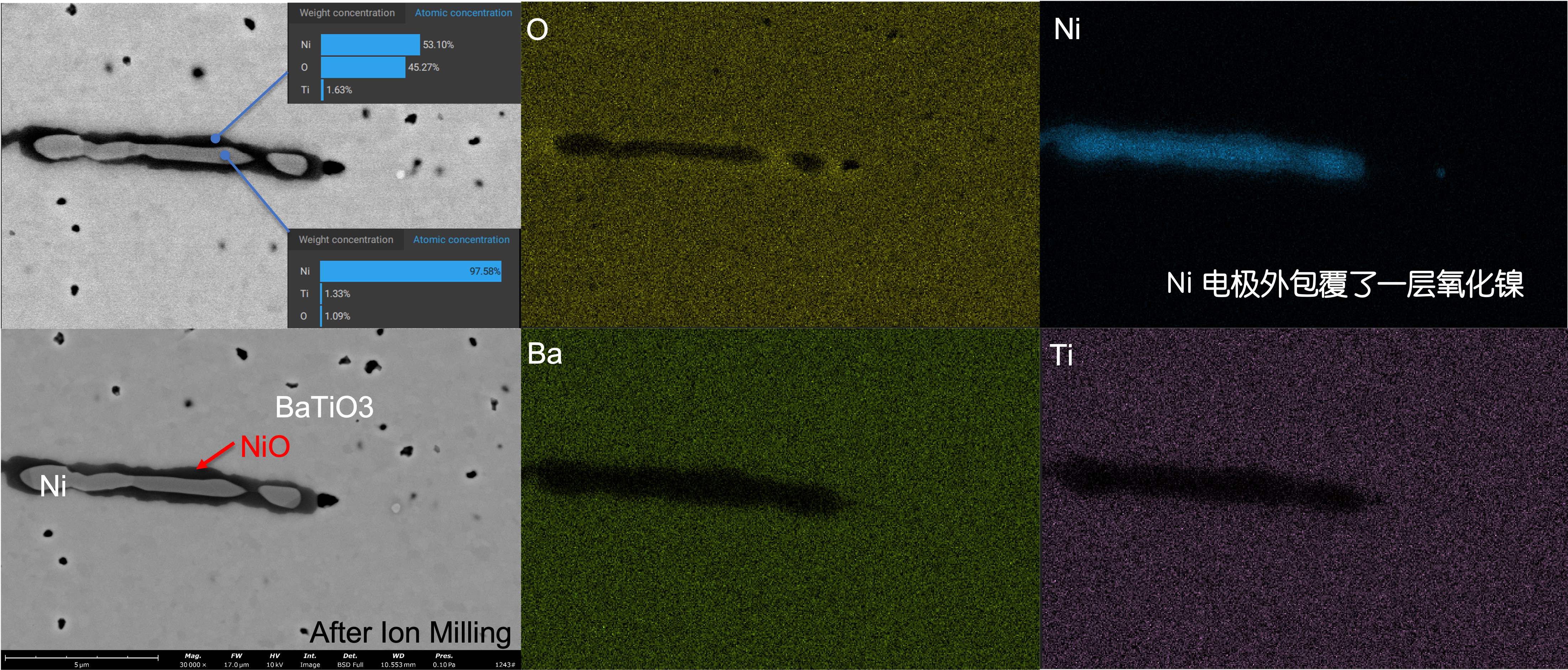

先進陶瓷材料根據其材料本征性質的不同往往具備不同的電磁聲光熱特性,可以用于制備具有不同功能的電子元器件。例如 MLCC,是一種典型的應用于表面貼裝技術的陶瓷被動元器件,在電容器外電極封端的過程中,由于工藝或人員的問題可能會導致產品出現異常,利用掃描電子顯微鏡可以快速的對異常部位進行原因排查。

在電子元器件的失效分析過程中,除了利用到SEM 外,有時還需要利用到離子研磨設備進行制樣,以排除樣品表面氧化層、應力層的干擾。

11

11